文、图 | 罗雪村

一眼认出他,是在2012年人民大会堂作协春节联欢会上。

他不认识我,却像遇到老朋友,眼睛放光,感到一股暖阳照到我身上。

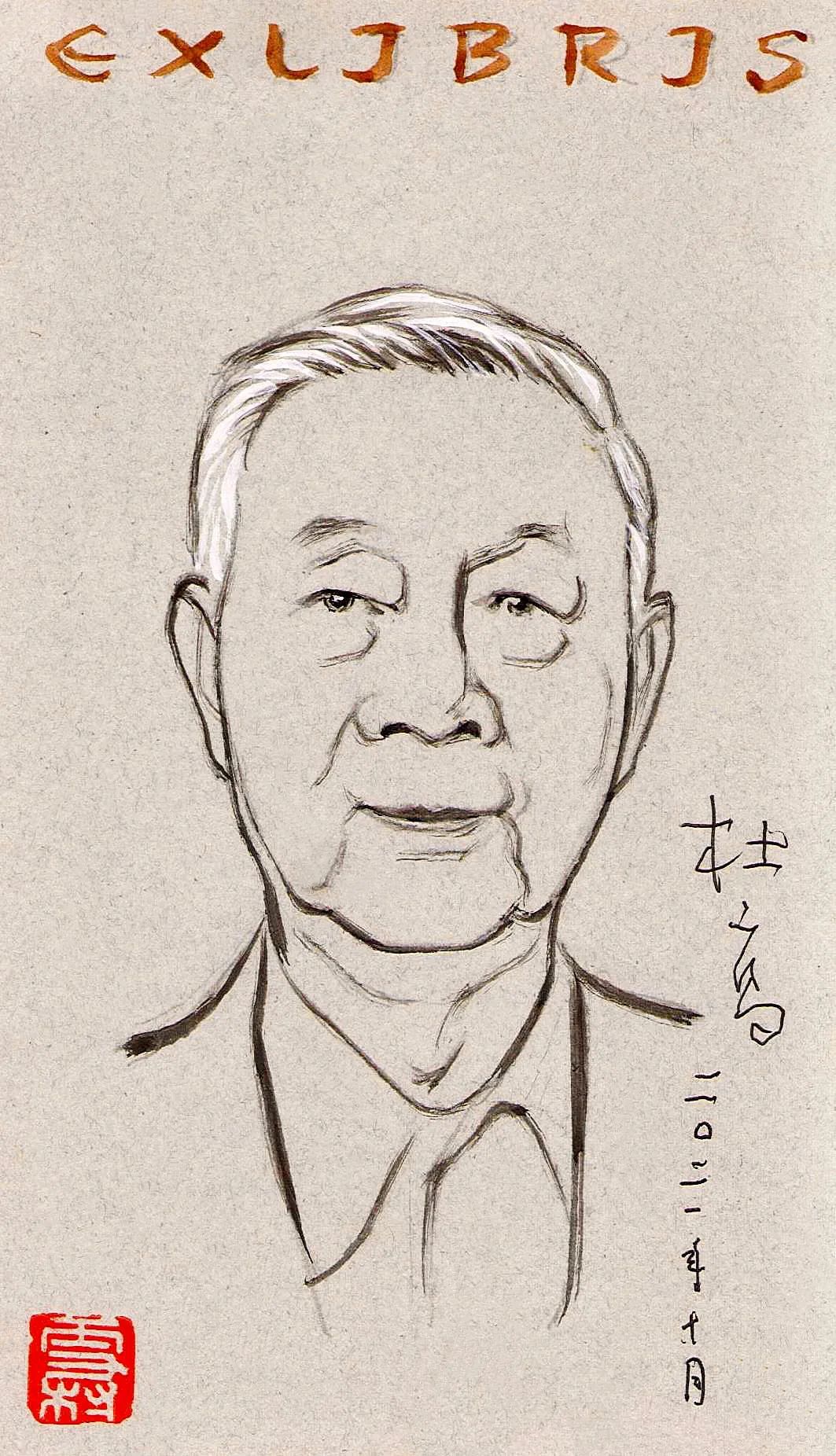

他已年过八旬,可灰白头发梳理得整整齐齐,脸上没有皱纹,肤色光润,体态高挺,一身合体西便装……真帅气、儒雅!我一下子喜欢上他!

2023年11月15日,他走了,享年九十有三。

一晃一年了,老会听到那个再熟悉不过的声音:“来,咱们碰一杯!”

他爱朋友,50年代初就和几位与他一样有才华的画家、音乐家、作家成为好朋友,他们读书、看戏,一起玩儿,一起经常“碰一杯!” 那时他们都年轻,都做着多彩的艺术梦,都怀着美好的理想,都渴望为祖国一展才华。看他保存的一张和朋友们的合影——“看我们当时笑得多么灿烂!那是一个充满阳光的岁月!”

1954年,杜高(中)与朋友罗坚、田庄、汪明和蔡亮合影。

不幸,厄运降临。

他和朋友们被一个子虚乌有的“小家族集团案”打入地狱。他先是被拘禁,后被关进看守所,继而被押送农场劳改,又在一个黑夜,被荷枪实弹的军人押往沼泽遍布的兴凯湖做苦役,最后被遣送回原籍劳动……

终于熬到苦去甘来,而照片上只剩他了。

生命最后的十年里,他常邀集朋友聚会,年老、年少的都有。每次一见到朋友,他就眼睛放光,脸上洋溢着快乐和真诚。

我很愿意和他在一起,喜欢看他微醺时脸上泛着的酒红,喜欢听他带着笑傲世事的豁达讲很多好玩儿的人好玩儿的事,然后开怀地举起酒杯——“来,咱们碰一杯!”

2019年杜高夫妇结婚纪念日

笑谈往事

“来,咱们碰一杯!”居中者石湾。2017年11月7日摄于杜高寓所

看着他,我有时好奇:他的脸上怎么看不到怨恨,也看不到苦楚和郁结?

他讲过一个故事:有一个专案组长,曾对他宣布严厉处置决定,后来在运动中也被迫害致死。一个阴雨天,他到八宝山望着那个人的遗像,心里涌起莫名的伤感……他说那一刻想到的不是那个人如何如何,而是整人、被整,都是被捉弄的玩偶——一样可怜!

从他身上似看到《悲惨世界》冉阿让的影子,也许,一个人的心灵真的能比大海和天空更宽阔!

我又想,一个人会不会因为宽容、饶恕而遗忘曾经的苦难?

他老了,应该享受失去的幸福。

当我在他的书房里小坐,看着他伏案的背影,我又看到了另一个他,并且从他比路还长的回忆里,真真切切地看到他和我们这个民族比路更长的苦难。

对于是否遗忘,他说:“我要老实而坦白地写过去,不是为悲悼被毁掉的青春年代,而是为了下一代人,为了他们的青春年代不要再被毁掉。”

诗人唐晓渡说他是“以一个人的命运串联起一代人的命运;以一个人的目光汇聚起更多探究历史的目光;以一个人的思考激发起更广阔更持续的思考”。

所以,我从他的书里没有读到私愤的发泄,也不只专为控诉或者揭露,而是在向世人展示一个人高贵的灵魂。

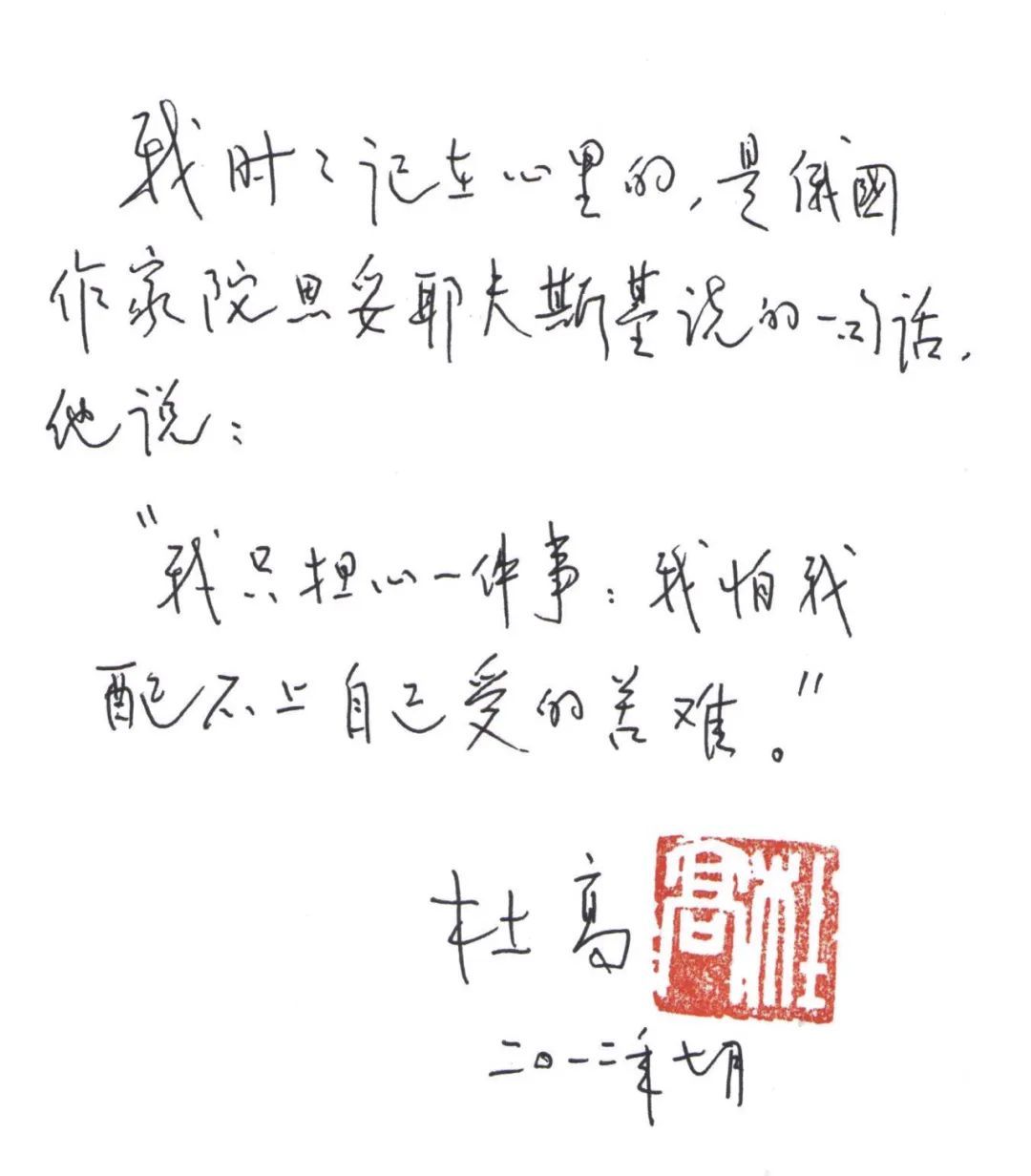

有段话,他给我写过,也在书的扉页上出现过:“我时时记在心里的,是俄国作家陀思妥耶夫斯基说的一句话,他说:‘我只担心一件事:我怕我配不上自己受的苦难。’”

我想,他的朋友,他的读者,以及后人,会感激他为一个时代的受难者留下了记忆,他配得上自己受的苦难!

杜高手迹

杜高书房 (钢笔速写)

晚年,他常独坐书房,一遍遍回忆,一个字一个字写,记下一个人的命运,记录下一代人的历史。

杜高藏书票

手机上还留着他2023年9月30日微信:“我们约定一天相聚一次,碰一杯,好吗?”

这次他食言了。

他走时,我正生病住院,没能看到他的遗容。

现在一想起他,那个眼睛放光、脸上泛着酒红的他那么栩栩如生。

记得疫情期间,他发来一段视频,是他在家里忘情地唱起一首乌克兰民歌,“在乌克兰辽阔的土地上,在那静静的小河旁,站着两棵美丽的白杨,那就是我可爱的故乡……”他的歌声像清风把心里的阴霾一下吹得无影无踪。我微信他:“谢谢您带来阳光!”

俗话说,人生不如意之事十有八九。

写这篇小文,想和大家分享:人生苦,要多和像他这样的人在一起。

杜高简介:

杜高,湖南长沙人。12岁发表散文,14岁开始发表剧评,19岁担任《新少年报》文艺版主编,出版了文艺评论集。

1952年从朝鲜战场归国后,任中国青年艺术剧院创作组和文化部剧本创作室创作员。

1955年至1979年因所谓“小家族集团案” 长期遭受迫害。

曾任中国剧协书记处书记,中国戏剧出版社总编辑,中国电视艺术家协会书记处书记,《当代电视》主编,中国文联第四届全委。

著有剧本《我会拿起枪来的》《向三八线前进》,通讯集《战斗在朝鲜》,文艺评论集《战斗和战斗者》《转折与前进》等。

2004年后出版《杜高档案》《又见昨天》《生命在我》等。

上一篇:没有了

下一篇:没有了